十七回忌法要における服装・お香典やお供え~マナーから施主様の行う準備まで解説

- 作成日: 更新日:

- 【 法事・法要の基礎知識 】

十七回忌は、故人様の逝去後の節目の年に行う「年忌法要」のひとつです。近年は年忌法要の回数を減らし、弔い上げを早める傾向にあるため、十七回忌の内容や服装、お香典の金額、マナーなどが分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、十七回忌について深掘りするとともに、服装やお香典、お供えなどのマナーを解説します。十七回忌を執り行う施主様がすべきこと、当日の流れについてもご紹介しますので、ぜひお役立てください。

1.十七回忌を行うのはいつ?何をする?

「十七」とあることから、十七回忌は故人様の没後17年目に行う法要だと思われがちですが、実は違います。

まずは十七回忌の正しい時期と、内容について解説します。

十七回忌を行う時期

三回忌や七回忌、そして今回テーマとしている十七回忌などの「年忌法要」は、亡くなった方が極楽浄土に往生することを祈る仏教の儀式です。「追善供養(ついぜんくよう)」とも呼ばれ、生きている人が故人様の冥福を祈ることで、善行を積む意味もあります。

年忌法要は、亡くなった年を1年目とする「数え年」で行います。「〇〇回忌-1」で実際のタイミングがわかると覚えておきましょう。十七回忌は「17-1」ですから、故人様が亡くなってから16年目に行うのが適切です。

年忌法要は故人様の命日である「祥月命日(しょうつきめいにち)」に執り行うのが基本ですが、参列者の都合がつかない場合は、祥月命日より前の休日に行うことが多いようです。

併修を行う場合の日程

参列者の都合や日程の調整がつかない場合は、「併修(へいしゅう)」といって、以下の例のように、同じ年に行われる年忌法要をまとめて行うこともあります。

・同じ年に他界した父と母の十七回忌を一緒に行う

・父の三十三回忌と、祖母の五十回忌が同じ年にあるため、一回にまとめる

ただし、併修はいつでも好きなタイミングで行えるわけではなく、いくつかの決まりがあります。以下のようなポイントがあることを押さえておきましょう。

・併修は七回忌以降から行ってもよいとされる

・併修の日程は、命日が早い方に合わせる

十七回忌以外の年忌法要や忌日法要、その他の法要についての詳細は「仏教の法要の意味」をご覧ください。

十七回忌の内容

十七回忌では、僧侶による読経や参列者による焼香を行います。その後にお墓参りをしたり、会食の席を設けたりすることもあり、細かな内容はご家族の考え方によって異なります。

2.十七回忌に出席する人は?

年忌法要の中でも特に重要視される一周忌と三回忌までは、ご家族、ご親族、故人様と深い親交のあった友人・知人が参列します。七回忌以降からはご家族とご親族のみで執り行う事が多く、十七回忌に参列する人も同様の規模となる傾向にあります。

ただし、明確なルールがあるわけではないため、家族ぐるみでお付き合いが続いている友人や、「参列してもらったら故人様も喜ぶだろう」と思う知人を招いても差し支えありません。

3.十七回忌をしないことはある?

「参列者の都合がどうしてもつかない」「故人様の家族も亡くなってしまった」など、さまざまな事情で十七回忌を執り行うことが難しいケースもあります。そのような時でも、十七回忌は絶対に行わないといけないのでしょうか?

結論として、年忌法要は絶対行わなければならないというものではないため、十七回忌に限らず、省略することはあります。年忌法要は百回忌(没後99年目)までありますが、その頃には故人様を知っている人はほぼいなくなっているため、最後まで行うことはまれです。三十三回忌を法要の最後(弔い上げ)とすることが多いようですが、長寿高齢化に伴い十七回忌を省略されるケースも増えています。

ただし、法要に対する考え方は家庭ごとに異なりますから、十七回忌を省略するのかどうかは話し合って決めることが大切です。もし省略する場合は、仏壇に手を合わせる、別日にお墓参りに行くなど、別の方法で故人様を供養するとよいでしょう。

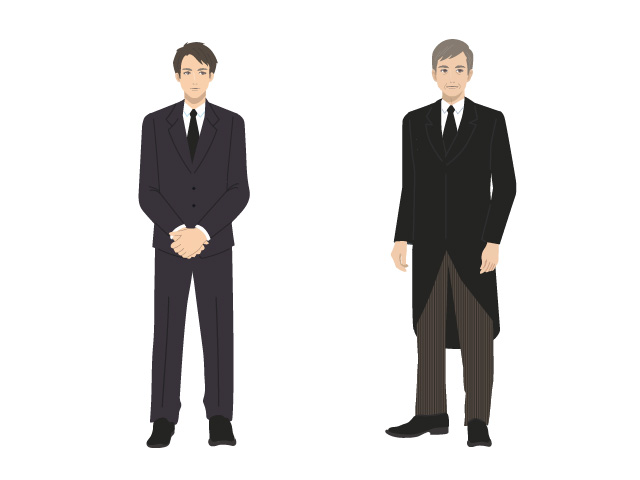

4.十七回忌の服装

十七回忌への参列は、略礼服を着用するのが一般的です。「平服でお越しください」と案内がある場合は、「略礼服でお越しください」と同じ意味です。

では、「略礼服」とは具体的にどのような服装なのでしょうか。次項より、男女別に詳しくご紹介します。

男性の服装

男性の略礼服は、以下の通りです。

・ダークスーツ

・白い無地のワイシャツ

・黒の靴下、ネクタイ、ベルト

身に着けるものや小物は装飾や柄の無い、シンプルなデザインを選びます。華美ととられてしまいそうな腕時計やネクタイピンは外しましょう。

女性の服装

女性の略礼服は、以下の通りです。

・黒や濃紺、濃い灰色などダークな色合いのワンピース/アンサンブル/パンツスーツ

・黒のインナーシャツ、パンプス

・肌の色が薄く透ける程度の厚み(約30デニール)の黒いストッキング

男性と同じように、女性も身に着けるものはシンプルなデザインを心がけます。化粧はナチュラルメイクとし、長い髪はまとめましょう。

5.十七回忌におけるお香典~相場やマナー~

年忌法要の参列者は、故人様に対する供養の気持ちとして、金銭を持参しますが、これは「お香典」や「お供え」などと呼ばれます。地域によっては、ご香典の代わりにお供えの品をお渡しする場合や、ご香典とお供え品の両方をお渡しする場合があります。

こちらでは、十七回忌でのお香典の金額相場やマナーをご紹介しますので、ぜひ押さえておきましょう。

お香典の金額相場

十七回忌に持参するお香典の金額相場は、故人様との関係性によって異なります。以下の表に相場をまとめましたので、参考になさってください。

| 故人様との関係 | 金額相場 |

|---|---|

| 両親、祖父母、兄弟姉妹 | 1~3万円程度 |

| 友人 | 1万円程度 |

香典袋の書き方、お札の入れ方

お香典は弔事用の水引がついた香典袋に入れ、袋の表には「表書き」「差出人名」、中袋には「差出人名」「差出人住所」「お香典金額」を忘れずに記入します。

表書きの種類は、以下のいずれかです。

・御仏前(御佛前)

・御香典

・御香料

葬儀のお香典と同様に、お札は新札の使用は控えます。ただし、汚れたり、古すぎたりするものは避け、清潔で整ったお札が望ましいでしょう。

お札は、中袋を裏にして開封したときに、「お札の表(肖像画のある方)が見え、かつ、肖像画が下」になっているように入れます。用意し終えた香典袋は、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。

6.十七回忌におけるお供えの品

法要へのお供え物は「七回忌まで」とするところが多いようですが、地域やご親族の考えによっては持参することもあるため、施主様による辞退の連絡がない限り「持っていくもの」という認識でいたほうが無難です。

以下より、十七回忌にお供え物を持参する際のマナーをご紹介します。

お供えの品の金額相場

十七回忌におけるお供え品の金額は、5,000円~1万円を目安とします。お香典も持参する場合は、相手のお返しの負担にならないよう、3,000円程度とするのが理想です。

お供えの品は、「すぐにお供えができるもの」「形に残らず消えるもの」「日持ちのするもの」を選ぶとよいでしょう。具体的には以下のような品が挙げられます。

・お花

・個包装のお菓子や飲料

・線香

・ロウソク

また、上記の条件を満たした上で「故人様のお好きだった品物」を選ぶと、ご家族にも喜ばれるでしょう。

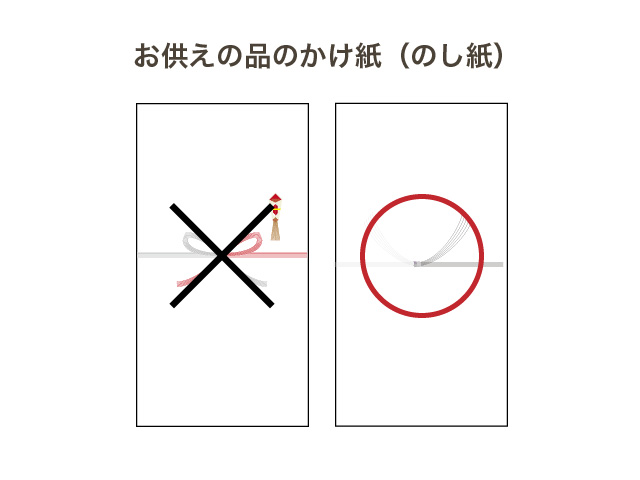

お供えの品のかけ紙(のし紙)はどうする?水引は?

お供えの品には、「かけ紙」をかけてお渡しするのがマナーです。お中元などでよく見かける、右上に「のし」が印刷されているものは、お供えの品では使いません。「のし」は、不老長寿の象徴とされるアワビを乾燥させて伸ばしたもので、慶事の贈り物やギフトで使われるためです。

水引の形は「不幸を繰り返さない」という意味を込め「結び切り」とします。水引の色は黒白が基本ですが、地域によって双銀や黄白などもあります。

かけ紙には包装紙の外側にかける「外のし」と、内側にかける「内のし」がありますが、お供え物の場合は、誰からのものか一目で分かる「外のし」がよいでしょう。

かけ紙の表書き

かけ紙の表書きは、「御供」もしくは「御仏前(御佛前)」とし、その下に差出人の名前をフルネームで書きましょう。ご家族や他の方と連名で出す場合は「〇〇家」「〇〇一同」とするのが一般的です。

用意したお供え品は、施主様に挨拶をするときに「御仏前にお供えください」などと一言添えて渡します。

7.【施主様】十七回忌法要の準備の流れ

ここでは、法要を執り行う施主様の立場における、十七回忌の流れやマナーについて解説します。

十七回忌日法要を滞りなく行うためには、以下の流れに沿って準備を行いましょう。

1. 僧侶への依頼

2. 法要の日程を決める

3. 法要の場所の決定、会場の予約

4. 参列者へ開催日時や場所を連絡

5. 会食、供花の手配

6. 返礼品の準備

7. 僧侶へのお布施の準備

スケジュールの調整には時間がかかる場合がありますので、法要の開催予定日の約2ヶ月前から準備を始めるのが理想です。詳しくは、「年忌法要のために準備すべきこと」をご覧ください。

8.【施主様】十七回忌で僧侶にお布施を渡すときのマナー

十七回忌当日には、読経いただく僧侶へお布施を渡します。「お布施=対価」と捉えられがちですが、お布施はあくまでも感謝の気持ちの表れであり、仏教における修行の一環とされます。そのため、金額に明確な決まりがなく、「いくら包んだらよいのかわからない」という方が多いようです。

次項より、十七回忌でのお布施の金額相場と、お布施を渡すときのマナーについて解説します。

お布施やお車代・御膳料の金額相場

僧侶に渡すお布施やお車代、御膳料(法要後の会食を僧侶が辞退した際に渡すもの)の金額は、以下を目安になさってください。

・お布施:3万円程度

・お車代:5,000円~1万円

・御膳料:5,000円~1万円

なお、併修である場合には、上記の1.5倍~2倍の金額をお包みするのが一般的です。

お布施の包み方・表書き

お布施、御車代、御膳料は、それぞれ別々のお布施袋に入れます。市販のお布施袋では、白無地の封筒と、それを包む奉書紙がセットになったものがありますので、そちらを使うのがおすすめです。

表書きは、それぞれ「御布施」「御車代」「御膳料」と書き、その下に施主の名前、もしくは「〇〇家」と入れます。

中袋の裏面には、住所、金額を書きます。以前は旧字体で書くのがマナーとされていましたが、現在はそこまで厳格に求められていません。お札の向きや、新札であるかどうかについても、お布施の場合はそれほど厳密に考える必要はないでしょう。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、以下2つがあります。

1. 法要前、僧侶に挨拶をするとき

2. 法要後、僧侶にお礼を伝えるとき

お布施は手渡しではなく、「切手盆(きってぼん)」と呼ばれる四角い黒塗りの盆や、袱紗の上に乗せるのが作法です。表書きの文字を僧侶が読めるように向け、「どうぞお納めください」と言ってお渡しします。

9.【施主様】いただいたお供えの品への「お返し(引き出物)」マナー

十七回忌の参列者からお香典やお供えの品をいただいたら、お返し(引き出物)をしましょう。

お返しの内容や品物、お渡しするタイミングについてご紹介します。

お返しはいただいた金額の半分~3分の1

お香典やお供えの品へのお返しは、いただいた金額の半分~3分の1程度です。金額がわからない場合はおおよそで構いませんが、お返しの金額があまりにも少なすぎたり、多すぎたりするのは失礼にあたるため、バランスを考えながら決めます。

お返しの品は「消えもの」

お供えの品と同様、お返しの品も「消えもの」が基本です。日持ちのするお菓子やコーヒー、お茶、洗剤の他、近年はカタログギフトも選ばれています。

お返しの品にはかけ紙をかけ、水引は結び切りとします。表書き(上段)には「志」、下段に「施主名」を書きます。東北や西日本では「志」の代わりに「満中陰志」や「満中陰」と書くケースも見られるため、地域の慣習に従うとよいでしょう。

お返しの品を渡すタイミング

お返しの品を渡すタイミングは、「後返し」と「即日返し」のいずれかとします。後返しと即日返しそれぞれの特徴は、以下を参考になさってください。

| 概要 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 後返し | 法要の後日に渡す | ・いただいたお供えに対し個々に応じた対応ができる ・直接渡せないときは発送手続きが必要 |

| 即日返し | 法要当日に渡す | ・後日発送する手間がかからない ・用意する品は一律となってしまうため、高額なお供えをいただいた場合は後日改めて送り直す必要がある |

個々に発送すると手間や費用がかかることから、近年は即日返しをする傾向にあるようです。参列者との物理的距離や関係性などを踏まえて、お渡しするタイミングを決めるとよいでしょう。

また、参列者の中には「施主様に負担をかけさせたくない」「法要後の会食がお供えのお返しにあたる」という考えから、お返しを辞退する方もいらっしゃいます。その場合は、後日お礼状を送ったり、お中元やお歳暮などの別の機会に品を贈ったりなど、別の形で感謝を伝えるようにします。

10.十七回忌の次は何回忌?

十七回忌の次の法要は、命日から22年後の二十三回忌です。しかし近年では年忌法要を簡素化する傾向にあり、二十三回忌や後に続く二十七回忌を省略するケースも増えています。また、三十三回忌をもって弔い上げとするケースも多いようです。

各宗教・宗派による弔い上げのタイミングの傾向は、以下の通りです。

| 宗教 | 宗派 | 弔い上げのタイミングの傾向 |

|---|---|---|

|

仏教

|

浄土真宗

|

弔い上げの概念がないため、故人様を偲ぶ儀式を三十三回忌にあたるタイミングまで行う |

|

天台宗

|

三十三回忌

|

|

|

曹洞宗

|

〃

|

|

|

臨済宗/日蓮宗

|

〃

|

|

|

神道

|

命日から30年後の「三十年祭」または50年後の「五十年祭」 | |

|

キリスト教

|

弔い上げの概念はないものの、日本の慣習にならう場合は「追悼ミサ」あるいは「記念式」をもって最後とする |

弔い上げについてより詳しく知りたい方は、「弔い上げとは?」の記事が参考になります。

11.十七回忌を行う際はマナーを守り心を込めて手を合わせましょう

十七回忌は、故人様の命日から16年後に執り行われる年忌法要です。近年は縮小・省略される傾向にありますが、故人様の冥福を祈る大切な儀式ですから、執り行う際はマナーを守り、心を込めて参列しましょう。

花葬儀では葬儀だけでなく、法要に関する疑問やお悩みのサポートも行っております。メンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただくと万が一の備えになり、お気軽にご相談いただくことができます。この機会にどうぞお問合せください。