介護保険制度をわかりやすく解説~被保険者の負担割合から保険料、制度改正のポイントまで【2024年版】

- 作成日: 更新日:

- 【 生き方のヒント 】

「介護保険制度」は、介護を受ける人にとって大切な制度です。しかし、「どんなときに」「どのようなサービスを利用できるのか」また、「保険料はいくらなのか」といった制度の細かい内容については、よくわからない方が多いのが実情です。

そこで今回は、最新の介護保険制度を分かりやすく解説します。これから近い将来、介護サービスを必要とするかもしれないご家族のいる方や、介護保険を活用して快適な老後を送りたいと考えている方は、ぜひ最後までご一読ください。

1.介護保険制度の基本をわかりやすく解説

まずは、介護保険制度の基本を、かみ砕いて解説いたします。

そもそも介護保険制度とは

「介護保険制度」とは、いずれ誰もが必要となる「介護」を、社会全体で支えるための公的な保険制度のことです。老齢になり介護や支援が必要となった時に、「介護支援サービスの提供」や「サービスにかかる費用負担の軽減」などが受けられます。

介護保険制度に携わるのは、介護を必要とする人だけではありません。介護保険制度に携わるのは、以下の三者です。

→制度を運営しているところ(市町村および特別区などの自治体)

・被保険者

→介護保険制度に加入し、介護保険料を支払っている人

・サービス事業提供者

→介護サービスを提供する人や組織

この三者が一体となって介護を支えていくのが、介護保険制度です。

介護保険の適応対象者および受給要件

介護保険制度は、40歳になると加入が義務付けられます。介護保険制度による支援を受けられるのは、原則として第1号被保険者(65歳以上の人)のうち、要介護・要支援認定を受けた人です。

| 要介護 |

寝たきりや認知症などで、継続的に介護を必要としている状態。

|

|---|---|

| 要支援 |

日常生活に部分的に支援が必要な状態。

適切なサポートを受けることで、要介護状態になるリスクを減らせる可能性がある |

ただし、第2号被保険者の方でも、条件(下記表参照)によっては支援やサービスを受けることができます。

| 介護保険制度に加入し、保険料を納めている40歳以上の人 | |

|---|---|

| 第1号被保険者 (65歳以上) |

第2号被保険者 (40~64歳まで) |

|

要介護・要支援認定を受けた人

|

老化による特定疾病(※1)により、要介護・要支援認定を受けた人

|

(※1)がん(末期)、関節リウマチ、初老期における認知症など

制度の開始と改正の変遷

介護保険制度は、2000年にスタートした比較的新しい制度です。制度が生まれた背景には、少子高齢化の深刻化があります。

介護保険制度ができる前にも高齢者福祉に関する制度はあった

高齢者の福祉に関する制度は1960年代からあり、名称や内容を変えながら今日に至っています。介護保険制度が制定される直前の制度は、措置制度と呼ばれるものでした。しかしあくまで社会的弱者や生活困窮者向けの制度であり、利用者がケアの方法や入所施設を自由に選ぶことができず、利用者本位のサービスを受けられないデメリットがありました。

「介護保険法」が制定され、介護保険制度がスタート

措置制度は税金で成り立っていましたが、少子高齢化が進むにつれて社会保障費が増え、運営している自治体の負担が大きくなりました。さらに、核家族化や少子化により、自宅で高齢者を介護することがますます難しくなっていきました。

このような状況を改善するためにスタートしたのが介護保険制度です。高齢になり介護が必要な状態になっても、尊厳が守られ、自立した暮らしができるよう、社会全体で支える仕組み作りを目指し、「介護保険法」が1997年に制定されました。この法律をもとに、2000年に介護保険制度が開始されました。

介護保険制度は3年ごとに改正されている

2000年に始まった介護保険制度は、高齢者介護の現状を踏まえ、社会のニーズに合わせた制度とするため、3年ごとに改正されています。2023年までに、6回の改正が行われました。それぞれ主にどのような改正が行われたのかを、簡単にご紹介します。

| 介護保険法の 改正年 |

主な改正の目的・改正内容 ※施行(介護保険制度の変更)はそれぞれ翌年から開始 |

|---|---|

| 2005年 |

・要介護の人数を抑えるために、予防重視型のシステムへの変換

・給付内容の見直し |

| 2008年 |

・介護サービス事業者による不正防止対策を強化

|

| 2011年 |

・医療と介護の連携を強化

・介護人材確保のための対策強化 |

| 2014年 |

・効率的で質の高い医療が提供できるような体制の構築

・地域で包括的にケアができるような体制の構築 ・予防給付の見直し |

| 2017年 |

・高齢者の自立支援

・要介護状態の重度化防止 ・地域共生社会の実現を目指す取り組み |

| 2020年 |

・高所得高齢者の介護サービス料の上限引き上げ

・低所得高齢者の介護サービス料の値上げ |

今後も改正を通じて、より良い制度への発展が期待されています。

2.介護保険制度で支払う保険料

介護保険制度には40歳以上の全国民が加入し、介護保険料を支払うことになっています。この介護保険料は、どの程度の金額なのでしょうか? こちらで詳しく解説します。

被保険者の区分によって計算方法が異なる

介護保険料は、第1号被保険者と第2号被保険者で計算方法が異なります。

「介護保険料基準額」と「所得区分ごとの倍率」は、保険者(自治体)ごとに設定されており、原則として3年に1度見直されます。

・令和6~8年度の八王子市の介護保険料基準額は5,950円(月額)

・所得が400万円の区分にあたる倍率は1.60

よって

5950×1.60=9,520円(月額)

第2号被保険者の介護保険料の計算方法

第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険の種類により計算方法が異なります。

国民健康保険に加入している場合、具体的な計算方法は自治体によって異なります。前年の所得に応じて算出されると覚えておきましょう。

一方、国民健康保険以外の健康保険に加入している場合、計算方法は以下の通りです。

(※2)原則として4~6月の給与(賞与)の平均額を、健康保険法第40条「標準報酬月額」の表に基づいて求めた額

(※3)賞与の支給総額から1,000円未満を切り捨てた額

(※4)健康保険組合ごとに設定されている率

なお、勤務先の健康保険に加入している方の介護保険料は、事業主との折半となります。

介護保険料の納付方法

介護保険料の納付方法も、第1号被保険者と第2号被保険者によって異なります。それぞれの納付方法は以下の通りです。

| 被保険者区分 | 保険の種類 |

納付方法 |

補足 |

|---|---|---|---|

| 第2号被保険者(40~64歳) |

国民健康保険に加入

|

国民健康保険の保険料と一緒に徴収

|

|

|

他の健康保険に加入

|

健康保険の保険料と一緒に徴収

|

||

| 第1号被保険者(65歳以上) |

―

|

年金から天引き

(特別徴収) |

原則は特別徴収。

例外として、口座振替または納付書による納付(普通徴収)が可能になることも |

なお、災害に遭って財産を失った、退職で収入が著しく減ったなどの理由で介護保険料の支払いが難しくなった場合は、介護保険料の一部、または全額が免除される「減額制度」を利用できる可能性があります。

介護保険料を滞納したままでいると、滞納金が発生したり、介護サービスの利用に制限が設けられたりするため、支払いに困った場合は、お住まいの自治体に相談することをおすすめします。

3.介護保険制度で介護サービスを受ける時の自己負担割合

介護保険制度では、介護や支援が必要となった場合に、「介護支援サービスにかかる費用負担の軽減」や「適切なサービスの提供」などが行われるとご紹介しました。ここでは、後者である「費用負担の軽減」について、詳しくご説明します。

自己負担割合は1割~3割ほど

介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた方が介護サービスを受けた際、自己負担が1~3割で済むようになっています。この自己負担の割合は、利用者の所得、年齢、健康状態、家族構成など、さまざまな要因を基に決定されます。

例えば10万円の介護サービスの場合、1~3万円の自己負担となり、自己負担額に一定の上限が設けられていることから、安心してサービスを利用しやすくなるでしょう。

ただし、自己負担額を払えば無尽蔵に介護サービスが受けられるわけではありません。利用者の支援・介護レベルに応じて「区分支給限度額」が設けられており、それを超過した分については全額自己負担となります。

区分支給限度額の対象になるものとならないもの

支援や介護に必要なもの全てが、区分支給限度額の対象になるわけでもありません。区分支給限度額の対象になるもの、ならないものは以下を参考になさってください。

| 対象になるもの | 対象にならないもの |

|---|---|

|

・訪問介護

・訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・福祉用具貸与 ・短期入所生活介護 ・認知症対応型通所介護 など |

・居宅療養管理指導

・認知症対応型共同生活介護 ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・介護医療院 など |

区分支給限度額の対象とならないものは、主に施設サービスを利用した際の居住費や食費、自宅で行われる療養管理指導などです。しかし、これらは区分支給限度額とは別に、支払い負担を減額するための制度が設けられています。

4.介護保険制度を通じて受けられる主なサービス

現在、介護保険制度を通じて受けられるサービスは全26種類、54個あります。この中から必要なサービスを選んで利用すると、介護保険制度が適用され、自己負担額が抑えられる仕組みです。

ここでは、公表されている介護サービスの一部について解説します。

居宅介護支援

居宅介護支援とは、被保険者が可能な限り自宅で自立した生活が送れるよう支援するサービスです。居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)が、被保険者の状態やご家族の希望をもとに、最も適したケアプランを立案してくれます。

居宅介護支援で受けられる主なサービスは以下の通りです。

・介護に関する相談受付

・要介護認定の手続き代行と更新

・ケアプランの作成

・ケアプラン作成後、被保険者のニーズに本当に合っているかをモニタリングし、必要に応じて修正

居宅サービス

居宅サービスとは、自宅で生活する方が自立した生活を維持するための介護サービスです。

具体的には、以下のようなサービスを受けることができます。

| サービスの種類 |

説明 |

説明 |

|---|---|---|

|

訪問型

|

自宅で受けられる介護サービス

|

・訪問介護 ・訪問リハビリ

・訪問入浴 ・夜間対応型訪問介護 ・訪問看護 ・定期巡回、随時対応型訪問介護看護 |

|

通所型

|

施設などに被保険者が日帰りで通えるサービス

|

・通所介護(デイサービス) ・療養通所介護

・通所リハビリ ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護 |

|

短期滞在型

|

施設に短期間入所できるサービス

|

・短期入所生活介護(ショートステイ)

・短期入所療養介護 |

福祉用具に関するサービス

被保険者が可能な限り自宅で自立した生活をするために、必要な福祉用具を支援・貸与するサービスです。対象となる福祉用具は、車いすや歩行器、特殊寝台や手すりなど、13品目です。

住宅改修

「手すりの取り付け」や「段差やすべりの解消」など、在宅介護用に住宅を改修する場合の支援です。住宅改修が必要な理由などを添えて自治体に申請すると、改修後に補助金が支給されます。

5.介護保険制度でサービスを受ける手続き方法

ここからは、介護保険制度を利用し、自分に合ったサービスを受ける方法と流れについてご説明します。

1.申請

自治体の窓口にて、要介護(要支援)認定のための申請を行います。申請書には、住所氏名、生年月日の他、過去6カ月以内の入院や施設の利用状況、主治医の有無、申請理由などを記載します。

2.認定調査

申請書提出後、自治体は申請者のかかりつけ医に対し、意見書の作成依頼を行います。また、調査員が申請者の自宅や入所施設を訪問して、申請者の状態や生活状況を確認します。

3.判定

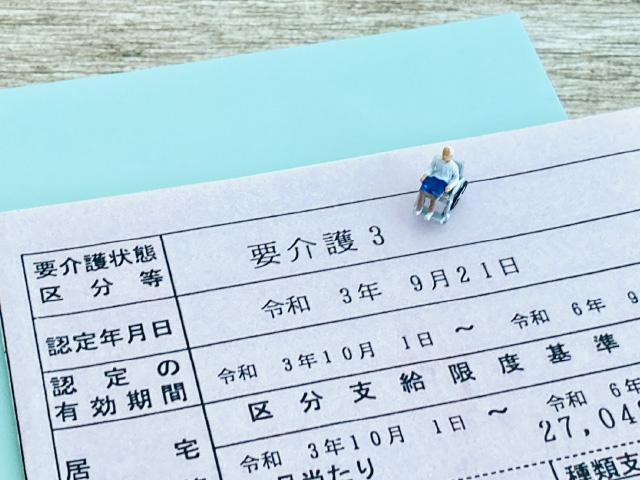

申請書、認定調査内容、かかりつけ医の意見書をもとに、要介護(要支援)の判定が行われます。認定された場合、区分(要支援1~2、要介護1~5のいずれか)や区分支給限度基準額などが記載された「介護保険被保険者証」が送られます。

4.ケアプランの作成

要介護・要支援が認定されたら、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。詳しくは、先ほどご紹介した居宅介護支援をご確認ください。

5.サービス利用開始

作成されたケアプランをもとに、介護サービスの利用を検討・開始します。ケアプランに沿った介護サービスを利用した場合、介護保険制度が適用され、費用の1~3割が自己負担となります。

6.2024年介護保険制度の改正・将来的な展望

3年ごとに変更がある介護保険制度ですが、2023年にもあらたに介護保険法が改正され、2024年4月に施行されました。改正された主な内容は、以下の通りです。

【財務諸表の公表の義務化】

介護サービスを提供する事業者は、定期的に財務諸表などの経営情報を公表しなければならない。未提出や虚偽の申告は罰則の対象となる。

【介護情報基盤の整備】

介護に関する情報を一元化(データ化)し、自治体・介護事業者・医療機関で共有しやすくする。

【居宅介護支援事業所による介護予防支援が可能】

これまで地域包括センターが外部委託という形で担っていた「介護予防支援(※5)」を、居宅介護支援事業所でも行えるよう変更。

(※5)要介護状態の発生をできるだけ防いだり、遅らせたりすることを目的としたサービス

【科学的介護情報システム「LIFE」の推進】

介護サービス利用者の情報やケアプランなどを、インターネット上で厚生労働省と共有するシステム(LIFE)の推進。

【介護サービス事業所の生産性向上支援】

介護サービスを行う事業向けに、少人数でも対応できる体制づくり、業務の効率化などを行政が支援。

内閣府の推計によると、令和47年(2065年)には国民の約2.6人に1人が65歳以上になる見込みです。一方、高齢者を支える現役世代は減少を続けており、介護を担う人材の確保が年々難しくなっています。介護保険制度は、今後とも深刻化する超高齢化社会に向けた内容へと改正を重ねていく必要があるのです。

なお2015年、政府は高齢者の受け皿ともなる病院の病床数を、調整、再編する目標を掲げました。これは、今後団塊の世代が75歳以上となる2025年に合わせた国民医療費削減のための取り組みです。医療の臨床現場で起こっている動きについては、「病床の減少で増える自宅や介護施設での看取り」でも紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

7.介護保険制度を正しく理解して老後に備えよう

介護保険制度の内容は複雑で、一度に全てを理解するのは難しいかもしれません。しかし、介護保険制度は自分やご家族が介護を必要としたときに、適切な介護サービスを負担可能な範囲で利用できる重要なものです。早いうちから制度に対する理解を深め、老後に備えておくことをおすすめします。

介護保険制度への理解を深めることに加えて、老後の備えにはさまざまな準備が必要です。例えば「終活」も、そのひとつでしょう。

花葬儀では、葬儀に関することを始め、介護施設や相続、不動産についてなど、終活に関するご相談をワンストップで承っております。弁護士や司法書士などの専門家とも連携をしておりますので、老後に関するお悩みがありましたら、ぜひ花葬儀の事前相談をご利用ください。