エンディングノートと遺言書の違いとは?使い分けのポイントや注意点も紹介

- 作成日: 更新日:

- 【 終活の基礎知識 】

「エンディングノート」や「遺言書」は、人生の最終段階に向けて用意するものとして知られています。両者は「自分の希望を書く」点では共通していますが、それぞれ大きな違いがあるため、注意が必要です。

今回は、エンディングノートと遺言書の違いを詳しくご紹介するとともに、それぞれの効果的な活用方法を解説します。「人生最後のとき」にしっかりと備えるためのポイントが載っておりますので、ぜひ最後までご一読ください。

1.エンディングノートに書いた遺言は、法的に有効?

まずは、遺言書とエンディングノートについて、概要を簡単にご紹介します。

遺言とは何か、「遺言書」との関係とは

自分の死後について言い残しておくことを「遺言(ゆいごん)」といいます。遺言は「いごん」とも読み、「いごん」と読む場合は自分の死後、法律上の効力を生じさせる目的で行う意思表示を指します。具体的には以下の通りです。

・相続分の指定

・遺贈

・認知 など

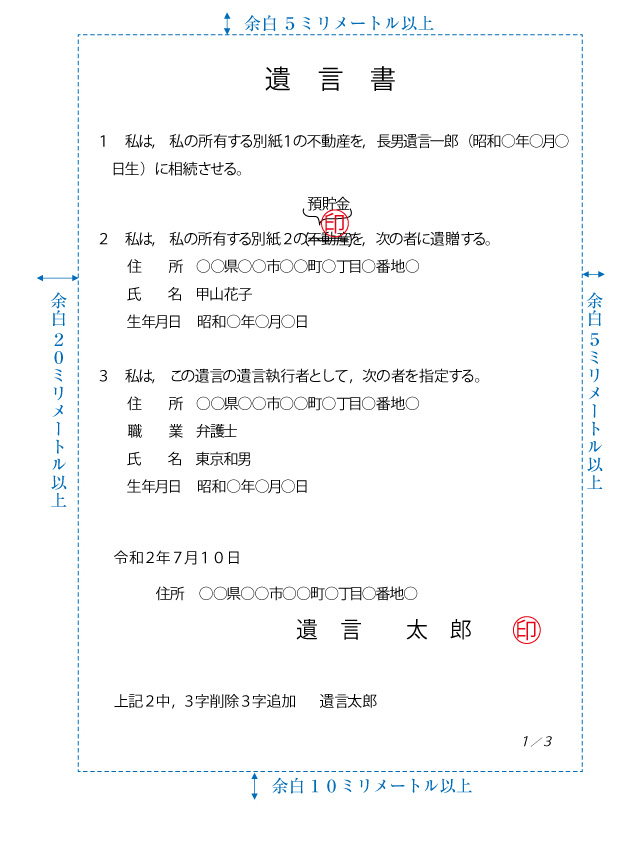

遺言(いごん)を実現させるために作成するものを「遺言書(いごんしょ)」といいます。以下の画像は、遺言書の作成例です。

引用:法務省 自筆証書遺言書保管制度 03遺言書の様式等についての注意事項

https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html

エンディングノートの法的効力の有無

相続、遺贈、認知などの希望を、法的な拘束力を使って実現させるために書く遺言書に対し、内容も書式も自由なのがエンディングノートです。もしもの時に必要となる情報や希望、ご家族に残しておきたいメッセージなどを書くことができるため、終活を始めるときに入手する方が多いでしょう。

ただし遺言書と違い、エンディングノートには法的効力がありません。詳しくは次項で解説します。

2.エンディングノートと遺言書の違いとは?

「法的拘束力の有無」以外にも、エンディングノートと遺言書には大きな違いがあります。

こちらでポイントを押さえましょう。

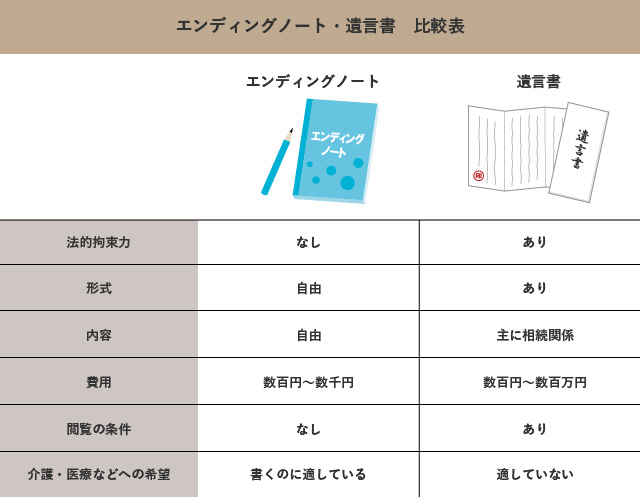

エンディングノート・遺言書の比較表

エンディングノートと遺言書の特徴を表にまとめたものがこちらです。

表の内容について、次の見出しから詳しく解説していきます。

法的効力の有無の違い

遺言書を作成した人が亡くなったとき、遺言書には法的効力が発生します。主に効力を発揮する事項は、以下の通りです。

1.相続分の指定

2.特定の相続人の廃除

3.遺産分割方法の指定と分割の禁止

4.相続財産の処分

5.未婚の相手との子どもの認知

6.後見人の指定

7.担保責任の負担者や負担割合の指定

8.遺言執行者の指定または委託 など

遺言書の内容に不備がある場合などを除き、相続人は、遺言書の内容に従って相続を行わなければなりません。一方、エンディングノートに記載された内容には法的効力がなく、内容はあくまでも「故人様のお願い」として捉えられ、実行するかはご遺族の判断に委ねられます。

作成の手間の違い

エンディングノートと遺言書では、作成の手間にも違いがあります。まず、エンディングノートは必要だと思う情報をいつでも自由に記載できるため、負担は比較的少なく済むでしょう。

遺言書は法的な効力がある分、作成に手間がかかります。遺言書には3つの種類あり、それぞれの内容は以下の通りです。

【自筆証書遺言】

・自分で作成し、自分で保管する遺言書。

・遺言書の形式に沿って正しく作成しなければならず、不慣れな場合は時間がかかる。

【公正証書遺言】

・公証人(※1)に作成を依頼し、公証役場で保管をしてもらう遺言書。

・専門家に遺言書の作成を任せることができるが、公証役場に出向く必要がある。

【秘密証書遺言】

・内容を秘密にしたまま、存在だけを保証してもらう遺言書。

・遺言書の作成と保管は自分で行わなければならず、公証役場にも出向く必要がある。

(※1)国の公務を担う役割を持ち、公正文書を作成することができる人。

費用の違い

エンディングノート作成にかかるのは、数百円~数千円のノート(ツール)の購入費用のみです。

一方、遺言書の費用は、種類によって大きく異なります。自筆証書遺言の場合は、用紙代として数百円程度ですが、公正証書遺言や秘密証書遺言では、公証人手数料として最低数万円が必要です。

弁護士や行政書士など、専門家に遺言書作成の補助を依頼する場合は報酬が発生するため、総費用は数百万円まで幅広くなります。

3.エンディングノートと遺言書、使い分けのポイント

エンディングノートと遺言書のそれぞれの特徴をいかし、上手に使い分けることで、老後や死後の希望が叶えられやすくなるでしょう。

こちらでは、使い分けのポイントをご紹介します。

遺言書に書く事柄

遺言書に書くことのできる内容は、以下の通りです。

相続分の指定

相続分の指定が遺言書になかった場合は、法定相続人(相続の権利を持つ人)たちが、法定相続分(法定相続人に割り当てられた相続分の目安)に沿って相続の内容を決めることになります。

例えば配偶者と子2人が法定相続人の場合、「財産の2分の1が配偶者、残りを子で等分する」のが法定相続分ですが、それ以外の割合を希望する場合は、相続分の指定を遺言書に記載することができます。

遺産分割方法の指定または禁止

「誰に、何を相続させる」といった内容が「遺産分割方法の指定」です。現金、預貯金、株式、不動産など複数ある財産のうち、特定の財産を特定の相続人に継いでもらいたい場合や、逆に遺産分割を禁止したいものがある場合は記載しましょう。

推定相続人の廃除

財産を相続させたくない相続人がいる場合に、その旨を残すことができます。ただし遺言書に推定相続人の廃除を記載したら、記載された相続人が必ず相続権を失うわけではありません。推定相続人の廃除を認めてもらうためには、家庭裁判所による判断が必要です。

遺贈

財産の一部や全てを法定相続人以外の人に受け継がせることを「遺贈」といいます。法定相続人以外の人に該当するのは、主に以下の通りです。

- ・内縁の妻や夫

- ・連れ子

- ・配偶者の両親や兄弟姉妹、(子どもが存命中である場合の)孫

- ・友人や知人

- ・法人

その他

遺言書には、その他にも必要に応じて以下の内容を書くことができます。

- ・自分の遺言の内容を実現してもらう「遺言執行者」の指定

- ・家系図やお墓、仏壇などの「祭祀(さいし)財産」の承継者の指定

- ・子の認知

- ・生命保険の受取人の指定や変更

- ・未成年後見人の指定

エンディングノートに書く事柄

エンディングノートに何を書くかは自由ですが、主に以下の5つの事柄について書くことをおすすめします。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 基本情報 | 氏名/生年月日/住所/本籍地/血液型/家族構成/健康保険証番号/運転免許証番号/マイナンバー/常備薬・持病の有無/かかりつけ医 など |

| 財産情報 | 預貯金/保険/年金/不動産/有価証券/デジタル遺産/負債/ローン/貴金属/遺言書の有無 など |

| 介護・延命治療の希望 | 介護を受けたい場所/入居したい施設/終末期医療や延命治療の希望/臓器提供の意思表示 など |

| 葬儀・お墓の希望 | 信仰している宗教・宗派/菩提寺の有無/希望する葬儀形式・葬儀社/喪主指定/埋葬場所や方法 など |

| ID・パスワード情報 | SNS/ネット銀行/オンライン証券/サブスクリプション/スマートフォン/その他有料サービス |

これらの事柄は、自己理解を深めたり、ご家族への思いやりを形にしたりするために重要です。上記以外にも、必要に応じて以下の内容を書いておくとよいでしょう。

- ・非常時の連絡先リスト

- ・ペット情報

- ・ご家族や友人へのメッセージ

- ・特別な思い出や自分史

4.エンディングノートと遺言書は併用がおすすめ

エンディングノートと遺言書を併用することで、以下のようなさまざまなメリットを得ることができます。

【遺言者のメリット】

- ・情報が整理され、自分の希望が明確になりやすい

- ・希望が叶えられやすくなる

- ・終末期における判断や、死後の手続きでご家族が困らないように備えることができる

- ・大切な人への贈りものとして残すことができる

【ご遺族のメリット】

- ・有事の際に必要な情報を探す手間が省ける

- ・有事の際の判断がしやすくなる

- ・相続人同士のトラブルを避けやすくなる

紙ベースのエンディングノートだけでなく、デジタルツールも使うことで、思い出の写真や動画を手軽に管理・共有できるようになります。「スマートフォンの中にあるデータを整理したい」「いつでも閲覧できるようにしたい」という方におすすめです。

このコラムを書いている花葬儀は、「つなごう」というオンラインメモリアルサービスをご提供しております。詳細は以下ページをご覧ください。

つなごう 公式ページ

https://tunago.us/

5.エンディングノート・遺言書を作るときの注意点

エンディングノートと遺言書の両方を作成するのには時間がかかります。内容を間違えたり、完成後に後悔したりしないよう、事前に注意すべきポイントを押さえておきましょう。

エンディングノートを作るときの注意点

エンディングノートを作成する際に気を付けたいポイントは以下の通りです。

・法的な拘束力はないことに注意し、法的に有効とさせたい希望は遺言書に残す。

・保管する際は「見つかりやすく」「盗難に遭いにくい」場所を選び、信頼できるご家族に所在を伝えておく。

・口座番号やID、パスワードを全て記入すると、エンディングノートを紛失した際のリスクが高まるため、全ての情報は記入せず、一部を別の形に残しておく。残したものの所在を信頼できる家族に伝えておく。

・書き終わった後も定期的に見直し、変更点はそのつど書きかえる。

・終末期の介護やケア、延命治療などの希望を確実に伝えたい場合は、リビングウィルや尊厳死宣言公正証書を別途作成する。

エンディングノートの作成については「エンディングノートの書き方」の記事が参考になります。

遺言書を作るときの注意点

遺言書を作成する際に気を付けたいポイントは以下の通りです。

・内容に不備があると法的効力を失うため、自分で作成する際は十分注意する。不安がある場合は専門家を頼る。

・遺言書を作成する、もしくは作成したことをご家族に伝えておく。

・自分で保管する場合(自筆証書遺言と秘密証書遺言)の保管場所に十分注意する。信頼できるご家族に所在を伝えておく。

遺言書の存在をご家族に知らせておくことで、相続時の混乱を防ぎ、手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

6.エンディングノートや遺言に関する不安はプロに相談がおすすめ

難しい専門用語や知識を必要とする遺言書は自力での作成が難しく、エンディングノートは何から書き進めたらよいかわからないといった不安がそれぞれあります。エンディングノートや遺言書作成に関する悩みは、プロに積極的に相談しましょう。それぞれの主な相談先は、以下の通りです。

◆エンディングノートの相談先

・自治体や民間の終活相談窓口または終活セミナー

◆遺言や遺言書の相談先

・弁護士

・司法書士

・行政書士

「両方についてまとめて相談したい」という場合は、花葬儀におまかせください。花葬儀では弁護士や司法書士などの専門家と連携を取りながら、それぞれの悩みについて客観的な立場からアドバイスをご提供しております。一般的なご質問は基本的に無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

7.エンディングノート・遺言に関するQ&A

A.法的効力を持たせることはできますが、改ざんや紛失のリスクもあるため、別の方法も検討しましょう。

自分で書いた遺言が自筆証書遺言として法的効力を持つ条件には「手書き」「自書の日付」「署名と押印」があります。ノートやメモにこれらがある場合は、法的効力を発揮すると考えられます。

しかし、ノートやメモに記す遺言は第三者による改ざんや紛失のリスクが高いことに注意が必要です。より確実性を求める場合は、自筆証書遺言を法務局に預ける「法務局保管制度」の利用や、公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします。

A.一人で遺言書を作成するために必要なマニュアルや道具が入ったセットです。

「遺言書キット」とは、一人で遺言書を作成するために必要なマニュアル、用紙、保管用封筒などが入ったセットで、文房具売り場や書店、インターネットなどで入手できます。

1セットあたり1,000~3,000円程度とお手軽ですが、「わからないことをすぐに聞けない」「間違いに気づきにくい」という点もあります。遺言書の内容に不備があると希望通りの実行が難しくなるため、専門家への相談も視野に入れて活用するとよいでしょう。

A.いずれも遺言としては無効です。法的効力を持たせたい遺言は、必ず書面に起こしましょう。

紙に書かれていない遺言は全て無効です。したがって、メール、LINE、動画、録音は法的に有効な遺言とはなりません。自力で書き起こすことが難しい場合は、公証人に作成してもらう公正証書遺言を選択しましょう。

書面以外の遺言は法的に有効ではないものの、上記の内容で遺言の意思を残しておくことは無意味ではありません。「遺言書に書かれていた内容は遺言者の本意である」ことの証明になったり「遺言内容に不満を持つ相続人を説得させるきっかけ」になったりすることもあります。既にメールや動画で残している場合は、保管しておいて損はないでしょう。

8.エンディングノートと遺言書を使い分けて将来の安心に備えましょう

エンディングノートと遺言書はどちらも「自身の希望を書き残すもの」ですが、法的効力の有無や、内容の自由度について違いがあります。老後に叶えたいことや相続への希望は、両方を使い、元気なうちに残しておきましょう。

エンディングノートや遺言に関してのお悩みは、花葬儀までお寄せください。ご相談にはメンバーシップクラブ「リベントファミリー」へのご加入がお得です。年会費無料でさまざまな特典をご利用いただけます。この機会にぜひご検討ください。