お清め塩の使い方を解説|意味や基本手順、文化的背景を知ろう

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式のマナー 】

お通夜や葬儀で、小さな袋に入った「お清め塩」をもらうことがよくあります。しかし、「どうしてお清め塩が配られるのか」「どのように扱うべきか」疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、お清め塩の意味や使われるようになった背景、基本的な使い方の手順を詳しく解説します。お清め塩が余ったときや、もらえなかったときの対応についてもご紹介しますので、葬儀に初めて参列される方や、葬儀の準備をしているご遺族は、ぜひ、この記事を参考になさってください。

1.お清め塩の意味・基礎知識

最初にお清め塩の意味や、お清めに塩が使われるようになった背景について解説します。

お清め塩の意味

お清め塩とは、身体や場所などを清めるために用いられる塩、あるいは、清めるために塩を振りかける慣習そのもののことです。お通夜や葬儀のあとにも使用されますが、それだけにとどまらず、さまざまな場面で使われます。

たとえば、新しい家を建てる際の地鎮祭や、引っ越しのときなどには、家や土地を清めるために塩がまかれます。相撲でも、お清め塩が用いられています。力士たちは土俵上で力を合わせて戦いますが、その前に土俵に塩をまくことで、邪気や不運を取り除き、土俵を清めてから試合を始めます。

なぜお清めに塩が使われるのか

お清めに塩が使われる理由は、塩が持つ特別な効果にあります。塩は古代から、殺菌や消毒に使われてきました。当時は、邪悪なものが雑菌や病気を発生させると考えられており、塩の利用によってそれらを防げることから、塩は邪気や不浄を取り除く力があるとされました。

また塩は、保存食などにも使われてきました。日本の奈良時代や中世ヨーロッパでは、塩を使って肉や野菜を保存し、腐敗を防ぐ方法が取られました。腐敗は当時、邪悪な力のせいだと考えられていたため、塩が浄化の役割を果たすとされたのです。

お清め塩の由来と文化的背景

お清めの塩の起源は、「古事記」に登場する神話にさかのぼります。神話には、伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻った際、身に付いた穢れ(けがれ)をはらうために海水で身を清める禊ぎ(みそぎ)を行ったと書かれています。このエピソードにより、塩が浄化作用を持つものとして重要視されるようになったといわれています。

神話の影響を受けて、以下のような風習が広まりました。

- ・潮垢離(しおごり):海水で身を清めることで病気予防や無病息災を願う

- ・塩湯(えんとう):海水を沸かした湯を使い、病気治療等に用いる

塩は単なる調味料ではなく、浄化の力を象徴するものとして日本の文化に根づいており、今でも多くの宗教儀式や習慣において用いられています。

2.お清め塩を使う場面

お清め塩は、いつ、どのような目的で使われるのでしょうか。使用される主な場面をご紹介します。

お通夜や葬儀のあと

お清め塩の習慣は、死を「穢れ」とする神道の考え方に基づいています。神道では死を生命力が減衰した状態である穢れとみなし、その影響が周囲に広がらないようおはらいをするために塩が使われるのです。

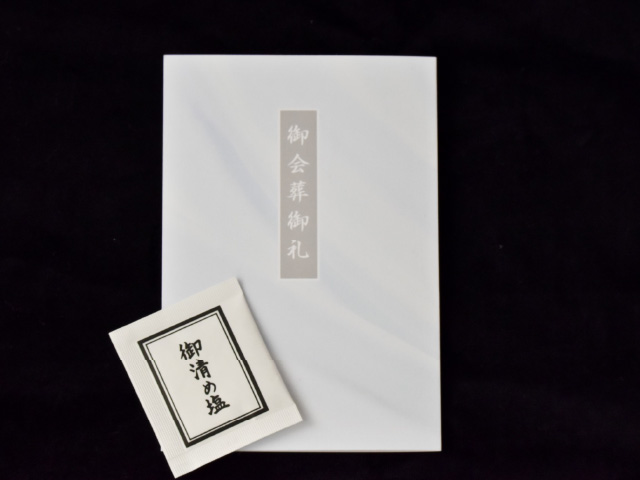

お通夜や葬儀の後、参列者が身体を清めるためにお清め塩を使用する習慣は、現代でも広く残っています。小袋に入ったお清め塩が、葬儀の会葬礼状や香典返しに添えられることも多くあります。

葬儀でもらう塩については、「葬儀の塩の意味やマナー」の記事でも詳しく解説しております。

日々のお清めに使うこともある

お清め塩は、神社が「御神塩(ごしんえん)」として販売している場合も多く、日常生活の中でも活用されています。たとえば、神棚にお供えすることで、家の中の邪気を払って清浄に保つ効果が期待されます。

体内の気を整え、邪気を浄化するために、お清め塩を使うことを推奨している神社もあります。御神塩をお風呂や足湯に入れることで、心身の浄化と活性化が促進されるともいわれます。

3.お通夜・葬儀後のお清め塩の使い方

お通夜や葬儀のあとにお清め塩を使う際の正しい手順について、詳しく解説します。

1.玄関に入る前にお清め塩を準備

自宅に到着したら、玄関に入る前にお清め塩を準備します。一軒家では門の前、マンションやアパートなどの集合住宅では玄関前です。集合住宅の廊下で塩を使うのが気になる場合や、お通夜や葬儀の会場(斎場など)からそのまま出社する必要がある場合は、会場を出た直後にお清め塩を使ってもかまいません。

2.お清め塩を体に振りかける

お清め塩を体に振りかける際は、次のような順番で行います。

胸元

まず、心臓の位置にあたる胸元にひとつまみの塩を振りかけます。心臓は血液を全身に送り出す重要な器官であり、清めの始まりとされます。

背中

次に、背中に塩を振りかけます。自分で背中に塩をかけるのが難しい場合は、肩から肩甲骨にかけて振りかけることを意識します。ご家族に塩をかけてもらってもよいでしょう。

足元

最後に、足元に塩を振りかけます。胸、背中、足元の順に塩を振りかけるのは、血液の流れに沿うように穢れを押し流す意味が込められています。

3.塩を払い落とす

体に振りかけた塩を、手で払い落とします。穢れが塩に移ったとされるため、洋服に塩がついたまま家の中に入ることは避け、しっかりと払い落とします。

4.塩を踏みしめる

払い落とした塩を足で軽く踏むことで、穢れを断ち切ります。多くの場合、自然と踏むことになるので、特に意識する必要はありません。その後、家の中に入りましょう。

4.葬儀でもらったお清め塩が余ったらどうする?

葬儀でもらったお清め塩には粉状の乾燥剤が混ぜられていることもあるため、食用に利用するのは避け、以下の方法での処分をご検討ください。

一般ごみとして処分する

お清め塩は特別な処理を必要としないため、自治体の指示に従い、一般の可燃ごみとして処分できます。清められた塩を捨てることに抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、問題はありません。

庭や玄関先にまく

処分することに抵抗がある場合は、家の周囲を清める意味で、庭や玄関先にまく方法もあります。 キッチンやトイレに流す方法もありますが、乾燥剤の種類によっては、水と接触すると温度上昇や発火の危険性があるため、注意書きを確認してください。

5.葬儀でお清め塩をもらえなかったときは?

葬儀の際にお清め塩がもらえなかったとしても、心配は不要です。お清め塩は神道の慣習で、死による穢れをはらう意味がありますが、仏教では死を穢れとは考えないため、使用しなくてもかまわないからです。ただし、どうしても気になる場合は、自宅にある食用の塩で代用もできます。

また、地域によっては、精進落としなど葬儀後の食事を通じて心身を清める、または米や味噌、大豆など塩以外の方法でお清めを行う風習も存在し、お清め塩が配られないこともあります。お清め塩を使うかどうかは、宗教や地域、個人の考え方によって異なるため、各自の信仰や地域の慣習などにしたがって対応するとよいでしょう。

6.お清め塩の使い方に関するQ&A

A.お清め塩を使うかどうかは、宗教や個人の考え方、地域の慣習などによって大きく異なります。

神道では死を穢れと捉え、穢れをはらうために葬儀後にお清め塩を使いますが、仏教では死を穢れと見なさないのでお清め塩は基本的には不要とされています。

特に浄土真宗では、故人様が阿弥陀如来の慈悲により極楽浄土へ往生すると考えられるため、お清め塩は配られないのが一般的です。キリスト教の葬儀でも、お清め塩を使う習慣はありません。日本では宗教・宗派に関係なく、地域や文化的な慣習としてお清め塩が配られるようです。

A.お清め塩を使うかどうかは、ご自身で決めてよいでしょう。

ご家族の葬儀に参列した場合、「亡くなった家族を不浄なものとしたくない」と考え、お清め塩を使わない方が多くいらっしゃいます。

ただし、お清め塩の使用が禁じられているわけではないので「慣習として行いたい」「気持ちの整理をつけたい」などの理由で使っても問題ありません。

A.玄関先などに塩を盛る風習である盛り塩は、葬儀後のお清め塩とは目的が異なる慣習です。

葬儀に参列した後、お清め塩を用いるのは、身についたとされる穢れを祓い、心身を清浄な状態に戻すためです。一方、盛り塩は、家や店舗の入り口に塩を小さな山の形に盛ることで、邪気を防ぎ、運気を上げるとする風習で、主に風水や商売繁盛の目的で行われます。

A.神社で祈祷され、販売されたているお清め塩は、日常生活のさまざまな場面で活用できます。もちろん、お通夜や葬儀の後に使うことも可能です。

以下にその主な使い方をご紹介します。

・お清めに使う

塩を水に溶かし、家の隅々やトイレ、浴室などを清めることで、邪気を払う効果があるとされています。

・足湯や塩風呂

足湯や風呂に塩を加えることで、心身の浄化やリラックス効果が期待できます。

・持ち歩き用の守り塩

小袋に入れて持ち歩くことで、外出先での邪気払いとして活用できます。

ほかにもさまざまな使い方がありますので、購入の際は、神社の方に聞いてみるとよいでしょう。

7.お清め塩は意味や使い方を理解し、状況に合わせて使いましょう

お清め塩は、お通夜や葬儀のあとに使われますが、必ずしも使用する必要はありません。地域の慣習や個人の信仰などに基づいて、使うかどうか判断していただいてよいものです。お清め塩の意味をしっかりと理解した上で、状況に応じて適切に使うようにしましょう。

お清め塩について疑問や不安のある方は、花葬儀の事前相談までお気軽にご連絡ください。葬儀の準備を控えている方は、お清め塩を準備すべきか迷われることもあるかと思います。経験豊富なスタッフが、お客様をサポートいたしますので、どうぞご安心ください。