友人葬とは?創価学会で行う友人葬の特徴や費用、香典マナーは?

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式のマナー 】

友人葬とは、創価学会が執り行う独自の葬儀です。創価学会とご喪家が中心となって営まれるものですが、あまり聞きなれないこともあり、仏教葬とどう違うのか、特別なマナーや準備があるのではと不安に思われる方もいらっしゃるようです。

そこで今回は、友人葬の特徴やマナーなどご説明していきます。

1.友人葬とは?

友人葬とは、1991年ごろに誕生した創価学会の葬儀のことです。学会儀典部と言われる葬儀を統括する係と、学会員であるご喪家とが中心となり、皆で御題目を唱えて故人様のご冥福を願う葬送方法でもあります。

創価学会の葬儀では僧侶を呼ばず、友人代表となる方を導師に任命して葬儀が執り行われることから、「友人葬」と呼ばれています。友人葬というと、友人が集まってするお葬式と捉えられがちですが、創価学会を信仰する学会員の方々のための葬儀ですので、覚えておきましょう。

2.友人葬の特徴

友人葬は、創価学会の葬儀であり、学会員が中心となり執り行います。ここでは友人葬の特徴を一般葬の違いと交えて解説いたします。

僧侶・お布施・戒名がない

友人葬には、僧侶による読経、戒名、そしてお布施を必要としません。

なぜかと言うと、創価学会には檀家制度と呼ばれる僧侶による読経と戒名などが、もともとの仏教の葬送方法に基づいてないと考えているからです。

僧侶による読経や戒名がないと成仏できないなどの考えもそれに当てはまります。創価学会では、檀家制度なくしても、参列する方々で故人へのご冥福を祈れば、それが供養へとつながり、その行いそのものが善行となるとされているのです。

友人葬専用の祭壇

友人葬には独自の「しきみ祭壇」と「白い生花祭壇」の2タイプがあります。

しきみとは、「お樒(おしきみ)」と呼ばれる常緑高木を組んだものことで、必ずご本尊に供えることがルールです。

しきみ祭壇は、このお樒だけでつくろった祭壇のことです。また、白を基調とした生花祭壇もありますが、近年では色花をあしらった花祭壇もあり、お樒を忘れずにご本尊にお供えすれば、カラフルな生花祭壇でも大丈夫です。

儀典長が読経

先にも述べたとおり、友人葬には僧侶を呼ばず、「儀典長(ぎてんちょう)」と呼ばれる方が導師として読経を行います。

この儀典長は、友人の代表とされる故人様とご縁のあった学会員がつとめ、葬儀の開始はこの方の入場とともに、司会進行役が開会の辞を述べて始まります。そして、儀典長による法華経の読経と唱題が唱えられるという流れになります。

ご焼香・数珠

お焼香

友人葬のお焼香は、経文の「方便品自我偈」の1回目が読経されるタイミングでお焼香を始めるのが一般的です。導師と副導師がお焼香を済ませた後、親族へ、そして参列者への順になります。

<お焼香の作法>

1.ご遺族に向かって一礼

2.お香をつまみ、額まで持ち上げる。

1と2を3回繰り返す。

3.お焼香が終わったら、ご遺族に一礼し、席へ戻る。

数珠

友人葬の数珠は、念珠(ねんじゅ)という両手に掛ける長めのデザインになっています。学会員であれば、お持ちになっていることが多いでしょう。

この念珠を必ず持参して参列するというルールはなく、特に学会員でない方が参列する場合には、ご用意しなくて大丈夫です。もし、気にされる場合は、数珠を持たないで参列するか、もしくはお持ちの略式数珠での参列でもかまいません。

葬儀においては、いろんな宗派があるように、葬儀形式もさまざまです。悩まずに故人様を弔うお気持ちでご参列いただくことが大事です。

3.友人葬の費用相場

友人葬の費用相場は、15~30万円前後とされます。

僧侶をお呼びしての読経や戒名、お布施がないため、一般的な葬儀費用の相場からすると低いイメージをもたれるかもしれません。

また、お香典なども受け取らないケースもあり、参列者は学会員の身内や友人だけの葬儀であることも費用が低く抑えられることにつながるようです。ただし、あくまでも目安としておきましょう。

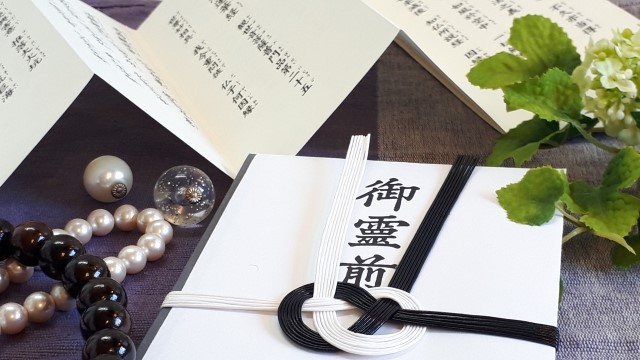

4.友人葬の香典はどうする?

友人葬にお香典は、弔意を表す儀礼的なものは基本的に不要という考えがあります。これはお布施や戒名が要らないというのと同義です。

しかし、地域の習わしやご遺族の意向によっては、お香典を追善供養として受け取るケースもあります。

相場的には3,000円ほどをお包みすれば大丈夫です。

もし、香典を辞退された場合は、そのご意向に従い、受け取る場合はお渡ししてかまいません。ご状況に応じて柔軟に対応できるようにしておきましょう。

なお、お香典の表書きは、「御霊前」または「御香典」と書いてあるものでお渡ししましょう。

5.友人葬で知っておくべきマナー

前述のとおり、友人葬には独自の葬送方法の考えがあるので、その特徴を予め調べておくと慌てずに済みます。参列する際に一般的な仏教葬と異なる内容に戸惑わないよう、しっかり準備をして式に挑みましょう。

<友人葬で知っておくべきマナーのまとめ>

- ・僧侶や戒名、お布施がない

- ・導師は儀典長が率いて、ご参列者全員でお題目を唱える

- ・お焼香は額まで上げる。これを3回繰り返す

- ・数珠は念珠と呼ばれる学会員専用のものがある

- ・弔意を示すためのお香典、謝礼は不要

- ・ご本尊と供花には必ずお樒(しきみ)をお供えする

6.友人葬(創価学会での葬儀形式)に関するQ&A

A.喪家から参列の案内がある、もしくはご遺族の承諾があれば可能です。

創価学会員ではなくても、友人葬に参列することができます。

ただし、必ずしも誰でも自由に参列できるとは限らず、ご遺族の意思によるところが大きいといえます。そのため、ご遺族から葬儀に招かれていない場合は、事前にご遺族に「参列したい旨」を伝え、承諾が得られた場合に参列しましょう。

また、友人葬は創価学会の儀礼に則って行われますが、参列自体に信仰の有無を問われることはありません。

読経や唱題も見守るだけで十分礼儀に値しますが、参列する際は、友人葬の特徴やおおまかな流れ、作法などをあらかじめ押さえておくと、落ち着いて故人様を見送ることができるでしょう。

A.経典の一部を声に出して読むのが読経、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう/なんみょうほうれんげきょう)」と声に出して唱えるのが唱題です。

創価学会にとっての経典である「法華経の方便品(ほうべんぽん)」「寿量品(じゅりょうほん)の自我偈(じかけ)」を声に出して読むことを「読経」と言います。方便品では「私たち全員が仏であること」を、自我偈では「仏の生命が永遠であること」をそれぞれ説いており、とても重要な教えとされています。

一方「唱題」は、法華経の真髄である「南無妙法蓮華経」の題目を声に出して唱えることです。こちらは葬儀中、参列者全員で唱える場面があります。

A.一般的な葬儀に参列する時と同じ、準喪服で問題ありません。

創価学会の友人葬に独自の服装マナーはなく、参列する際は準喪服を着用するのが一般的です。男性の準喪服は黒のブラックスーツ、女性の準喪服は黒のワンピースやアンサンブルなどのブラックフォーマルを指します。

準喪服に合わせる小物や、髪型のマナーなどは「葬儀参列者のマナーガイド」を参考になさってください。

7.まとめ

友人葬は創価学会員で営む葬儀のことで、仏教式ではあるものの、その考え方やマナーには独自のルールがあります。そのため、学会員でない方でもご家族や親族が創価学会員である場合、友人葬を経験されるかもしれません。

その時のためにも、葬儀に参列されたときに落ち着いてお見送りができるよう、予め特徴やマナーをおさえておくと良いでしょう。

花葬儀では友人葬のご葬儀も承っております。故人様の生前のお話を沢山お伺いし、故人様を彷彿とさせるご演出や色とりどりの生花祭壇、しきみ祭壇をおつくりいたします。どうぞお気軽にご相談ください。